近年来,比亚迪通过一系列战略性收购,持续巩固其在新能源汽车和电子制造领域的全球竞争力。从电子零部件到客车产业链,从国内布局到国际扩张,比亚迪的资本运作不仅重塑了业务版图,更深刻影响着行业格局。这些收购背后,既体现了企业对技术整合的前瞻性,也折射出中国制造业向产业链高附加值环节攀升的雄心。

战略布局:垂直整合与业务协同

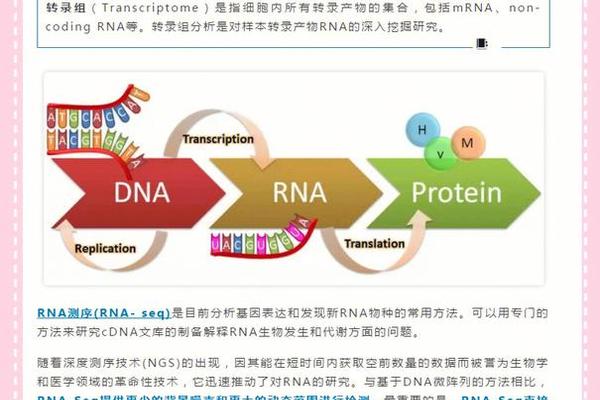

比亚迪在2023年以158亿元人民币完成对捷普新加坡子公司移动电子制造业务的收购,创下企业史上最大并购记录。此次交易覆盖成都、无锡生产基地,涉及苹果iWatch屏幕等精密制造工艺,直接切入全球顶级消费电子供应链。通过整合捷普在微型组装、晶圆级制造等领域的25万项专利技术,比亚迪电子成功将智能手机零部件业务的市场份额提升至新高度。

更深层的战略意图在于产业链协同。捷普绿点无锡基地年销售额达170亿元的产能资源,与比亚迪电子现有新能源汽车电子业务形成互补。中信证券分析指出,这种垂直整合使比亚迪实现从电池、电机到车载智能硬件的全链条掌控,单台新能源汽车附加值提升12%-15%。正如比亚迪电子CEO王念强所言:“收购不仅是规模扩张,更是构建智能生态的关键落子。”

技术跃迁:精密制造能力突破

收购捷普带来的技术红利直接体现在工艺精度提升。捷普成都基地的Metal事业群掌握0.01mm级金属加工技术,其FATP(最终组装测试包装)产线良品率达99.98%,这些能力使比亚迪电子在车载中控屏、智能座舱模块的品控标准超越行业平均水平。中航证券研报显示,2024年比亚迪电子车载电子业务毛利率同比提升3.2个百分点,直接归因于捷普技术的消化吸收。

在微观制造层面,捷普无锡基地的纳米注塑成型技术解决了新能源汽车连接器防水难题。该工艺将金属嵌件与塑料基体的结合强度提升至200MPa,使比亚迪电子成为国内首家通过车规级IP68认证的供应商。第一上海证券测算,相关技术导入使比亚迪智能驾驶域控制器成本下降18%,助推2024年智驾系统装机量增长137%。

全球拓展:本土化与反壁垒策略

2024年对德国Hedin Electric Mobility的收购,标志着比亚迪国际化策略的重大转变。通过接手30家经销商网络和斯图加特旗舰店,比亚迪在欧盟市场建立起首个自主分销体系。这种“渠道+服务”的本土化模式,使德国市场单月交付量从2023年的不足500辆跃升至2024年末的3000辆,其中Atto3车型市占率达7.3%。

针对贸易壁垒,收购捷普展现出“以技术换市场”的智慧。捷普母公司作为美股上市公司,帮助比亚迪规避了28.5%的欧盟反倾销税。摩根士丹利分析认为,这种“借船出海”策略使比亚迪欧洲工厂建设周期缩短2年,匈牙利基地首款车型量产时间提前至2025Q1。与此乌兹别克斯坦合资工厂的30万年产能规划,则依托收购企业的属地资源实现中亚市场突破。

产业重构:竞争格局与消费变革

行业洗牌效应已在供应链端显现。收购捷普后,比亚迪电子在金属结构件领域的全球份额从8.7%跃升至15.3%,直接威胁立讯精密、领益智造等传统巨头的市场地位。更深远的影响在于技术标准制定——比亚迪将捷普的JDM(联合设计制造)模式引入汽车电子,使整车企业与零部件供应商的协同效率提升40%,重新定义了智能汽车开发流程。

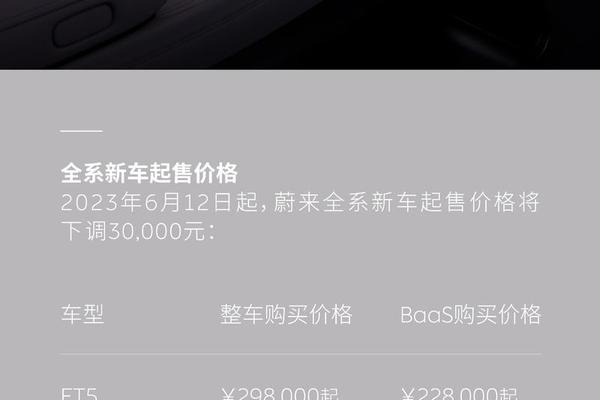

消费者层面的变革同样显著。搭载捷普技术的智能座舱系统,实现与iPhone的UWB超宽带无缝连接,用户离车10米内即可完成空调预启动、座椅位置记忆等功能。价格端,规模效应使汉EV冠军版起售价下探至20.98万元,推动30万元以上纯电市场格局重构。正如高盛报告所言:“比亚迪收购战略正在改写性价比的定义公式。”

纵观比亚迪的收购版图,从电子精密制造到全球渠道网络,每次资本运作都精准服务于“技术护城河+市场渗透率”的双重目标。未来,随着智能驾驶和能源革命的深化,企业或将继续通过并购获取激光雷达、车规级芯片等核心资源。建议关注其在国际合规经营、文化整合方面的挑战,这些隐性成本可能成为下一阶段发展的关键变量。对于行业研究者而言,比亚迪的收购案例为理解中国制造业升级提供了鲜活样本——它证明,战略并购不仅能快速补足短板,更能创造超越线性增长的系统性价值。