在上世纪90年代至21世纪初的中国汽车市场上,上海大众推出的桑塔纳2000以其耐用性、宽敞空间和稳定的性能,成为公务用车和家庭消费的标杆车型。作为首款中德联合开发的车型,其价格不仅反映了当时汽车工业的技术水平,更是一面映射中国经济转型期消费能力的镜子。从1995年上市初期的17万元到2000年款16.3万元的售价,再到后期自动挡车型的17万元定价,桑塔纳2000的价格变迁背后,既包含了进口技术与本土化生产的博弈,也见证了国民消费能力的跃升。

一、价格定位与市场背景

1995年桑塔纳2000上市时,17-18万元的定价相当于普通城镇居民20年的收入总和。这一价格定位源于当时中国汽车工业的三大现实:进口零部件占比高达80%的组装模式推高了生产成本;外资品牌技术转让费占总成本的10%-15%;高达100%的进口关税壁垒。例如,发动机、变速箱等核心部件依赖德国进口,仅发动机采购成本就占整车成本的40%。

横向对比显示,桑塔纳2000的价格是同期捷达(11万元)的1.5倍,普桑(9万元)的近两倍。这种溢价源于其技术升级——相比普桑,轴距延长108mm达到2656mm,首次采用电子喷射发动机技术,最高时速提升至175km/h。市场数据显示,1996年桑塔纳2000销量占中级公务用车市场的62%,印证了其“高端商务车”定位的成功。

二、价格差异与配置关系

桑塔纳2000的价格体系呈现出明显的阶梯性差异。基础款1.6L手动双燃料车型定价13.5万元,而顶配1.8L自动挡“俊杰”版高达17万元。这种价差主要来自动力总成升级:1.8L发动机最大功率从66kW提升至74kW,自动变速箱增加了液力变矩器和行星齿轮组,传动效率提升15%。安全配置差异同样显著,1998年推出的“时代超人”系列首次搭载ABS系统,价格上浮1.3万元。

特殊版本的价格策略更具研究价值。2000年推出的“自由沸点”作为简配版,通过取消真皮座椅、电动天窗等配置,将价格控制在15万元区间,比标准版降低8%。这种产品线延伸策略使桑塔纳2000的市场覆盖率从公务用车拓展至私营企业主群体,1999年私人购车比例从初期的12%升至37%。

三、价格变迁与时代因素

纵向价格曲线揭示出明显的三个阶段:1995-1997年的技术溢价期(17-18万元)、1998-2001年的规模效应降价期(14-16万元)、2002-2004年的产品末期清仓期(13万元)。这一变化与本土化率提升直接相关,2000年桑塔纳2000的国产化率已从初期的40%提升至85%,发动机缸体、变速箱壳体等关键部件实现自主生产。

宏观经济波动的影响同样显著。1997年亚洲金融危机期间,厂家通过延长质保周期、赠送保养套餐等变相降价手段维持销量,实际成交价下探至15.5万元。2001年加入WTO后,进口零部件关税从50%降至25%,推动2002款车型价格再降5%。这种价格弹性策略使桑塔纳2000在生命周期内累计销量突破60万辆。

总结与启示

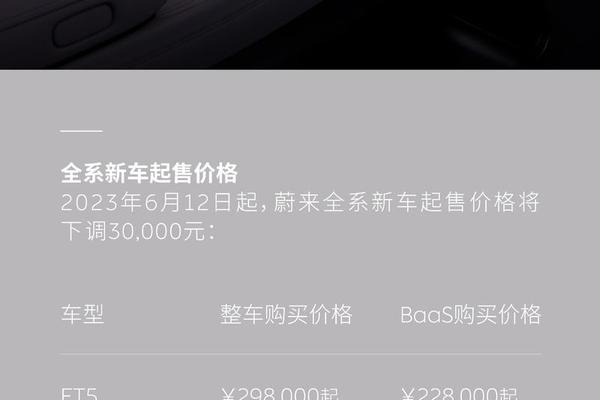

桑塔纳2000的定价史本质上是改革开放初期技术引进与市场培育的微观缩影。其价格体系既受制于技术依赖,也受益于规模效应;既反映消费升级需求,也受宏观政策调控。当前新能源汽车时代,桑塔纳2000的案例仍具启示:本土供应链建设可降低35%以上的生产成本(如比亚迪垂直整合模式);动态价格策略需匹配技术迭代节奏(参照特斯拉版本迭代定价)。建议后续研究可深入探讨经典车型定价模型对新能源高端化的借鉴价值,特别是如何平衡技术溢价与市场渗透的关系。