近年来,郑州市出租车行业经历了一次重大的结构性调整——传统燃油(天然气)出租车逐步退出市场,纯电动出租车全面普及。这一转型不仅响应了国家绿色出行的政策导向,也直接推动了出租车收费标准的系统性变革。自2022年起,郑州市出租车起步价正式从“8元/2公里”迈入“10元/3公里”时代,这一调整背后既包含技术升级的成本考量,也涉及城市交通服务品质的提升需求。新的收费标准通过动态计价、空驶补偿等机制,试图在乘客出行成本与司机运营收益之间寻求平衡。

新旧收费标准的对比分析

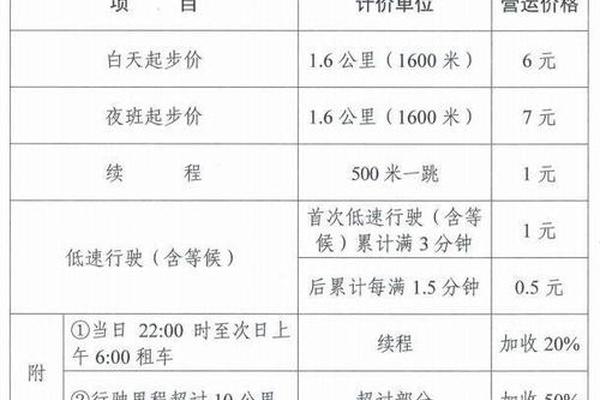

郑州市出租车收费标准的调整核心在于动力类型的切换。在2021年之前,传统燃油(天然气)出租车执行起步价8元/2公里、每公里1.5元的运价体系。而纯电动出租车的推广则引入了更高的基价:起步价10元覆盖3公里,超出后每公里2元。从数值上看,纯电动车的单次短途出行成本略高于传统车型,例如5公里行程中,传统车费用约为13元,电动车则为14元;但在10公里以上中长途场景中,电动车因更高的车公里运价和空驶费叠加,费用差距进一步拉大至4元。

这一差异化的定价策略反映了两种车型的运营成本差异。纯电动车的购置成本、电池更换费用及充电时间成本显著高于燃油车,而通过财政补贴(如每台车3万元基础补贴和每月差异补贴)部分缓解了经营者的经济压力。新标准通过“时距并计”和空驶费机制,更精细地体现了时间价值和长距离运输的边际成本,避免了传统单一里程计价对司机收益的潜在损害。

动态计价机制的影响

郑州市出租车收费体系中,“时距并计”规则的引入是一大创新。当车辆时速低于12公里时,系统同时按里程和时间累计费用,低速或怠速状态下每5分钟加收2元。这一机制在高峰拥堵时段显著影响最终费用:例如,若车辆以10公里/小时的速度行驶1小时,仅低速费一项就可达24元,叠加里程费用后,短途出行成本可能翻倍。对此,部分乘客认为该规则加重了通勤负担,但也有人认为其更公平地反映了司机的时间投入。

空驶费和夜间补贴则进一步细化了计价场景。单程超过12公里后,超出部分加收50%的空驶费,旨在补偿司机返程的空载损失;夜间22:00至次日5:00的每单2元补贴,则是对司机夜间工作风险的合理补偿。数据显示,这类补充性收费约占长途订单总费用的15%-20%,既保障了司机收入,也避免了乘客因极端场景产生过高费用。

行业转型与市场反馈

政策推动的行业转型面临双重挑战。从供给侧看,截至2024年8月,郑州市已完成超3000辆纯电动出租车的替换,通过经营权回收等行政手段加速淘汰燃油车。部分司机对初期高额投入(如充电桩安装、电池维护)仍存疑虑,尤其是在充电基础设施尚未完全覆盖的区域,运营效率受到制约。从需求侧观察,市民对价格调整的接受度呈现分化:年轻群体更倾向选择网约车(如郑州网约车日均订单量达13单,客单价约15.5元),而中老年乘客仍偏好传统出租车服务。

市场数据揭示了收费调整的实际影响。2024年抽样调查显示,纯电动出租车日均营收约200元,较燃油车下降约12%,但运营成本降低(电费较油费节省40%)部分抵消了收入差距。值得注意的是,部分司机通过优化接单策略(如重点服务机场、高铁站等长途客源)提升了收益,这表明新收费标准正在引导行业服务模式的差异化发展。

郑州市出租车收费标准的革新,本质上是城市交通体系在环保压力与技术迭代背景下的适应性调整。起步价的结构性上调与动态计价规则的引入,既体现了运营成本的刚性增长,也试图通过精细化管理平衡多方利益。未来研究可重点关注两方面:一是纯电动车充电网络布局对司机运营效率的长期影响;二是动态计价算法如何进一步优化以提升公众接受度。建议部门建立价格弹性评估机制,定期监测不同收入群体对出行成本变化的敏感度,从而在行业可持续发展与社会公平性之间实现更精准的调控。