在能源转型与碳中和目标驱动的全球产业变革中,发动机热效率已成为衡量动力系统技术竞争力的核心指标。从丰田突破40%热效率的Dynamic Force发动机,到吉利雷神动力44.26%的惊人数据,这场关于能量转化效率的科技竞赛,不仅决定着车企在全球市场的生存空间,更直接影响着人类应对气候变化的进程。国际能源署数据显示,若全球内燃机平均热效率提升5个百分点,每年可减少约12亿吨二氧化碳排放——这相当于德国全国三年的碳排放总量。

技术演进脉络

热效率的突破史本质是物理定律与工程智慧的博弈史。1876年奥托循环发动机诞生时,其热效率仅14%,此后的技术进步犹如攀登能量转化的珠峰:1920年代增压技术带来5%的效率提升,1970年代电控喷射系统突破30%门槛,2014年丰田首次将汽油机热效率推至38%。热力学第二定律设定了理论极限(汽油机约56%,柴油机约64%),但工程突破仍在持续改写现实边界。

内燃机热效率的三大技术路径已形成共识:通过阿特金森/米勒循环延长膨胀行程,利用EGR废气再循环降低热损失,以及高达15:1的超高压缩比设计。马自达Skyactiv-X发动机采用SPCCI火花控制压燃技术,在特定工况下实现热效率43%,印证了稀薄燃烧技术的潜力。清华大学欧阳明高院士团队研究表明,燃烧相位控制每优化1度,热效率可提升0.3-0.5个百分点。

全球竞争格局

2023年全球热效率竞赛呈现显著梯队分化。第一梯队(≥43%)包括丰田THS II混动系统(41%发动机热效率+电机协同)、吉利雷神混动8845发动机(44.26%);第二梯队(40-42%)涵盖本田i-MMD、比亚迪骁云1.5L;第三梯队(38-40%)以大众EA211 evo、现代Smartstream为代表。值得注意的是,中国品牌在前十席位中占据四席,打破了日系长期垄断格局。

这种技术代差的商业影响正在显现。J.D.Power研究显示,热效率每提高1%,整车燃油经济性提升2-3%,这对于WLTC测试循环下的排放合规至关重要。戴姆勒集团在2022年财报中披露,其新型柴油机热效率达45%,助力奔驰重卡在欧洲市场市占率提升2.3个百分点。但内燃机技术领先者正面临抉择:通用汽车已宣布将研发预算的70%转向电动化,而丰田仍坚持投入35亿美元开发新一代氢燃料发动机。

材料工艺突破

耐高温材料的突破为热效率提升打开物理空间。陶瓷基复合材料(CMC)在涡轮增压器的应用,使废气温度耐受极限从950℃推升至1050℃。保时捷与德国科莱恩合作开发的等离子体涂层技术,使气缸摩擦损失降低40%。据SAE论文披露,宝马在B58发动机上采用的电弧丝喷涂(LDS)缸壁技术,仅此一项改进就贡献了0.8%的热效率增益。

精密制造工艺正在重塑能量转化路径。丰田通过激光熔覆技术制造的薄壁活塞,将压缩比提升至14:1的同时保持结构强度。博世最新压电式喷油器可实现每循环5次燃油喷射,配合350bar高压直喷系统,使燃油雾化粒径缩小至5微米级。这些微观层面的突破积累,构成了热效率提升的指数曲线——密歇根大学研究证实,过去十年热效率年均增长0.6%,而前三十年仅为0.2%。

未来突破方向

热效率的终极之战或将走向多技术融合。麻省理工学院提出的"智能燃烧室"概念,通过压电晶体实时调节燃烧室形状,理论上可使汽油机热效率突破50%。清华大学帅石金教授团队正在研究甲醇/汽油双燃料喷射系统,利用甲醇高汽化潜热特性降低缸内温度,该技术已使实验机型指示热效率达到46.2%。

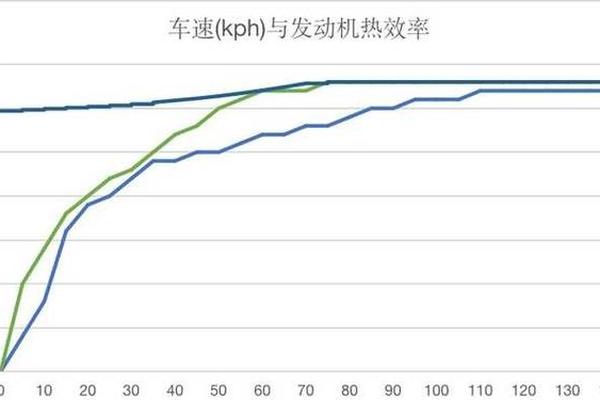

电动化浪潮并未终结热效率竞赛,反而催生了新的技术范式。日产e-POWER系统通过内燃机恒定高效工况运行,系统综合效率较传统混动提升15%。德国FEV公司的研究显示,当发动机作为增程器专攻高效区间时,其有效热效率可比全工况平均值提高8-10个百分点。这种"以电定油"的技术路线,或将成为传统动力系统最后的进化形态。

在气候危机与技术革命的双重驱动下,发动机热效率的每个百分点突破都意义非凡。全球竞争格局的重塑证明,传统技术领域仍有颠覆性创新空间。未来技术发展需要打破学科界限,将热力学、材料科学、控制理论深度融合。建议行业建立开放式创新平台,共享基础研究成果;政策制定者应考虑设立热效率提升专项基金,推动关键共性技术突破——毕竟在内燃机完全退出历史舞台之前,最大限度挖掘其能效潜力,仍是应对气候变化的现实选择。