随着中国汽车后市场规模的持续扩大,汽车配件采购合同的规范化管理已成为保障产业链高效运转的核心机制。尤其在新能源汽车渗透率突破40%的产业变革期,智能化配件采购量激增,2024年工信部数据显示全国汽车配件合同纠纷案件同比增长27%,暴露出传统纸质合同在履约监督、质量标准认定等环节的体系性缺陷。本文将从法律合规与商业实践双重维度,解构汽车配件购销合同的关键要素及其数字化转型路径。

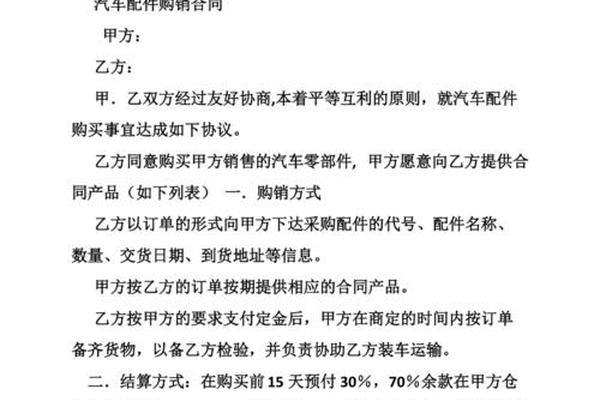

合同主体与标的物

合同主体条款需完整记载供需双方的法定信息,包括企业全称、统一社会信用代码、注册地址及授权代表信息。如网页1提供的范本所示,明确标注甲方(需方)与乙方(供方)的开户银行、税号等财务信息,可有效防范票据纠纷。标的物条款须采用“产品名称+原厂编号+技术参数”的三维描述方式,例如网页56案例中要求注明“潍柴动力相关配件及配套润滑油”的具体型号,避免通用描述导致供货偏差。

电子化合同系统可通过产品数据库联动实现智能填充,如8Manage SRM系统支持配件编码与ERP系统实时校验,将传统合同中的静态表格升级为动态数据模块。某汽配供应链研究显示,采用结构化数据模板可使合同标的物描述错误率降低63%。

质量标准与验收流程

质量条款需构建多层次标准体系,网页65明确要求优先适用国家标准(GB),无国标时参照行业标准(如QC/T),最后采用企业标准并在附件中载明检测方法。对于ECU控制器等智能配件,应补充写入《车规级半导体器件验收规范》(AEC-Q100)等专项标准,网页28案例中约定“保修期内免费更换”条款时,特别注明“非人为损坏”的判定标准。

验收流程电子化改造正成为行业趋势,网页48的电子合同范本要求“到货3小时内完成扫码验收”,通过物联网设备自动采集配件RFID信息并与订单比对。第三方质检平台数据显示,采用区块链存证的验收记录可使质量争议解决周期缩短40%。

价格机制与支付条款

动态调价机制需设定明确的触发条件,如网页1约定“市场价格波动超±5%启动协商”,并建立铜、铝等大宗商品价格指数联动公式。某头部零部件企业采用“基准价±期货溢价”的电子计价模型,在合同管理系统中嵌入上海有API接口实现自动调价。

支付条款的创新设计需平衡资金安全与周转效率,网页65的案例显示,20%质量保证金与“到票90天承兑支付”组合条款可将供方违约风险降低58%。电子合同系统通过智能合约自动执行分期付款,如检测到物流签收信息后立即释放30%货款,大幅提升供应链资金周转率。

交付方式与风险转移

交付条款需明确界定INCOTERMS规则,网页56案例采用FCA(货交承运人)条款,约定供方办理出口清关手续,将货损风险转移时点设定在装运港集货完成时。对于JIT供应模式,应补充写入“缓冲区库存维持72小时”等柔付条款,参照网页28中“临时追加订单48小时响应”的约定。

电子运单与合同系统的集成可实时追踪在途物资,某第三方物流平台数据显示,接入TMS系统的合同履约准时率提升至98.5%。智能合约自动触发异常处理流程,如运输延误超24小时即启动替代供应商寻源程序。

争议解决与法律效力

争议条款需体现多元化解决机制,网页1约定“先行协商,协商不成向合同签订地法院诉讼”,而网页48创新性引入“行业专家调解委员会”前置程序。电子合同存证方面,应依据《电子签名法》第十四条,采用可信时间戳+哈希值校验的双重固证方式,网页40的案例显示该技术可使电子证据采信率提升至99.7%。

值得关注的是,2024年最高人民法院发布的《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》明确,区块链存证的电子合同可直接作为认定事实的根据,这为汽车配件购销合同的数字化转型提供了司法保障。

本文分析表明,汽车配件采购合同的规范化建设需在条款设计、流程管控、技术应用三个维度协同推进。建议行业加快推广基于区块链的智能合约系统,并建立配件质量标准的动态更新机制。未来研究可深入探讨AI合同审查机器人在条款合规性校验中的应用,以及跨境采购中《联合国国际货物销售合同公约》(CISG)的本土化适配问题。只有构建起法律、技术、商业三位一体的合同管理体系,才能支撑中国汽车产业向全球价值链高端攀升。