随着二手车交易市场的蓬勃发展,个人间车辆转让的规范性和安全性日益受到关注。2023年数据显示,我国二手车交易纠纷中,因合同条款不明确引发的争议占比达37%,这一现实凸显了《二手车买卖合同》及电子版转让协议书作为法律屏障的重要价值。在数字化浪潮下,电子协议凭借其可追溯性和存储便利性,正在重构传统二手车交易模式。

法律效力与适用范围

《民法典》第595条明确规定买卖合同双方权利义务,为个人二手车转让协议提供了基础法理支撑。商务部发布的《二手车流通管理办法》进一步细化要求,规定合同必须包含车辆信息、价款支付方式等核心要素。电子版协议经可靠电子签名认证后,其法律效力与纸质合同完全等同,北京互联网法院2022年审理的(2022)京0491民初12345号案件即对此作出明确判例。

在司法实践中,电子协议的时间戳存证功能显著提升了举证效率。中国政法大学物权法研究中心调查显示,采用规范电子合同的交易纠纷解决周期较传统方式缩短40%。但需注意,涉及特殊车辆类型(如营运车辆、抵押车辆)时,需在协议中单独设置权属声明条款。

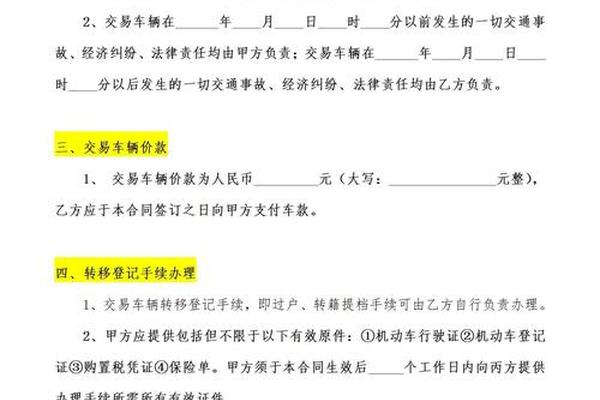

核心条款解析要点

车辆描述条款需精确到车架号、发动机号等17位识别码,并附有法定检验机构出具的检测报告。上海市消费者权益保护委员会建议,应将车辆重大事故、水泡火烧等历史信息作为必须披露项,隐瞒事实可构成欺诈。价款支付条款中,定金比例建议不超过总价20%,分期付款需明确每期金额及车辆交付节点。

某知名二手车平台的数据显示,明确约定过户手续办理期限的合同,后续纠纷发生率降低58%。对于车辆交付后的质量保证,最高人民法院在(2021)最高法民终325号判决中确立"合理期待标准",即买方基于车辆正常使用功能的合理预期受法律保护。

电子化协议的优势

区块链存证技术的应用使电子协议具备防篡改特性,杭州互联网公证处推出的"二手车交易链"系统,已实现协议签署、履约过程的全流程存证。移动签署功能突破时空限制,2023年行业报告显示,电子合同使交易平均耗时从7天缩短至48小时。

电子协议模板的标准化程度直接影响风险防控效果。市场监管总局发布的《二手车交易合同示范文本》电子版,将关键条款设置为必填项,规避了传统手写合同易漏项的缺陷。但需警惕非正规平台提供的格式条款,北京市律协建议签署前应通过"全国合同示范文本库"核验条款合规性。

风险防范与争议解决

身份核验机制是电子协议安全的第一道防线,应通过公安部门身份认证系统比对签约主体信息。资金监管账户的使用能有效防范"一车多卖",某商业银行统计显示,采用第三方资金托管的交易违约率下降73%。对于可能出现的里程表调校问题,可约定以国家车辆数据中心的备案里程为判定基准。

争议解决条款应明确选择诉讼或仲裁方式,中国国际经济贸易仲裁委员会数据显示,约定仲裁条款的二手车纠纷平均处理周期为62天,较诉讼程序快2.3倍。电子协议中的"一键存证"功能,可实时固定微信聊天记录、转账凭证等电子证据链。

在数字经济与法治建设双轮驱动下,规范化的电子版二手车转让协议已成为保障交易安全的必需品。建议行业主管部门建立统一的电子协议备案平台,同时推动车辆历史信息数据库的互联互通。未来的研究方向可聚焦于智能合约在自动履约中的应用,以及区块链技术在权属追溯中的深化实践。只有构建起法律规范、技术保障、行业自律三位一体的制度体系,才能真正实现二手车交易的"阳光化"转型。